贵阳市图书馆“寻城记——随着图书游贵阳”第三期:《护国运动和护国路》

2024年7月17日,贵阳市图书馆“寻城记——随着图书游贵阳”系列活动掀开了第三期《护国运动和护国路》的精彩篇章,此次活动以教育的“种子”为主题,带领15组家庭踏上了一段探寻贵阳历史与文化根脉的旅程。

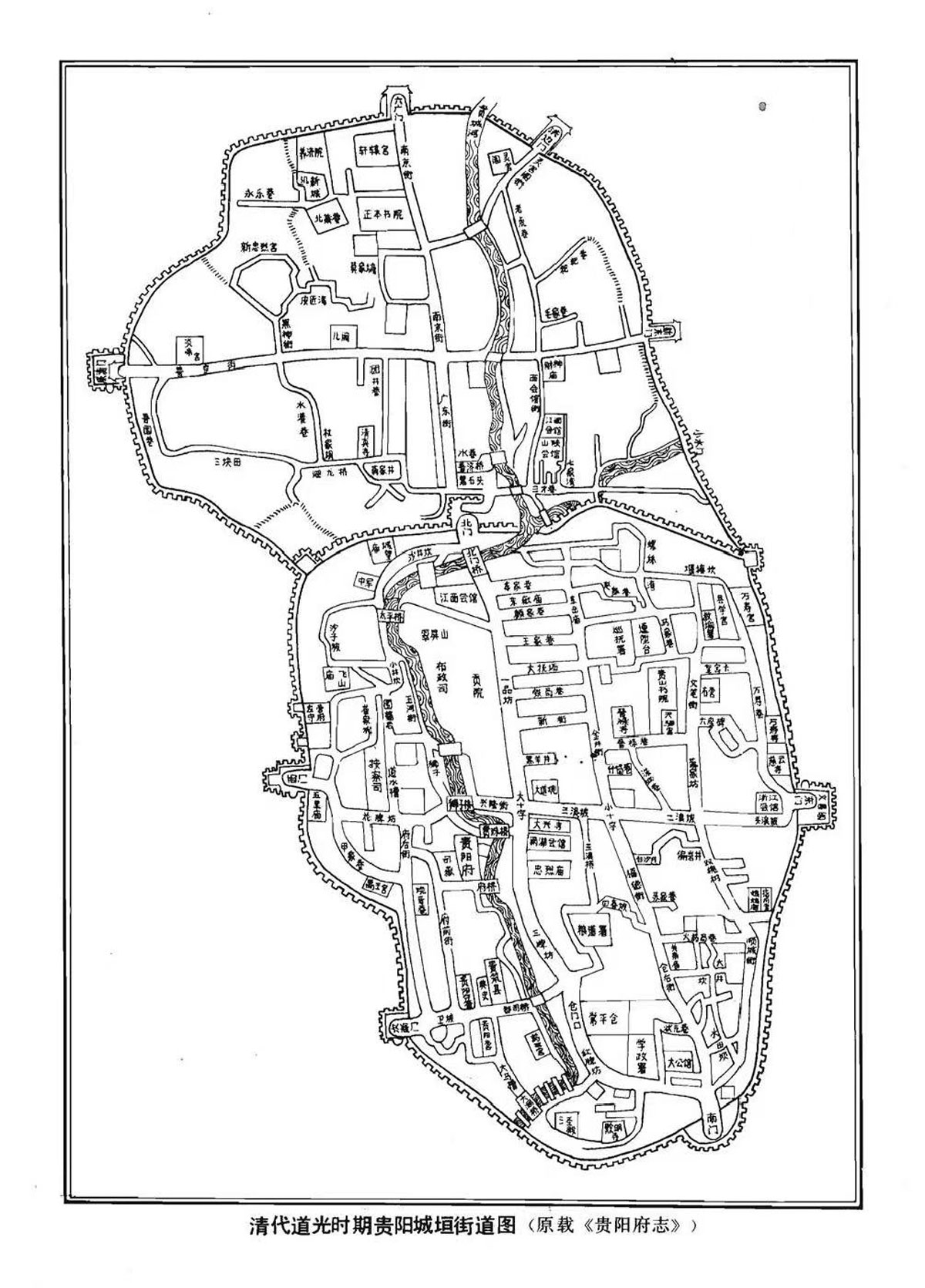

街名是一个区域的标志性符号,有着相应的文化内涵和历史传承。街名的演变,承载着一个地区历史、政治、文化、物产等大量的信息,见证着自身与社会的历史进程。在作家、文化主讲人白凤老师的引领下,大家用清代贵阳城老地图辨明方向,一路走过二浪坡、刘统之先生祠、指月堂(今指月街)、双槐路(今护国路)、正习书院(今二十一中)及王伯群故居等多个重要历史地标,串起了贵阳教育的发展史,引出众多历史文化名人的故事。

拿出手中的老地图,大家先从蔡家坊(今蔡家街)对面“二浪坡”的西南角出发,来到了位于白沙巷的刘统之先生祠,现为贵阳市六一幼儿园所在地。

在刘统之先生祠前,白老师讲述了清末时期,刘统之如何在国家危难之际挺身而出,不仅组织自保力量保护家乡,还慷慨解囊重建笔山书院,并送四十余名青年才俊赴日留学,为贵州乃至中国的近代教育播下了希望的“种子”,(其中也包括后面将要参观的“王伯群故居”的主人)。这些举措为黔系军阀的崛起奠定了基础,更在贵州教育史上留下了浓墨重彩的一笔,而今以他的名字命名的祠堂仍继续用于教育(今六一幼儿园)。

随后,队伍穿过白沙巷,来到指月堂(今指月街)。白老师介绍,这里曾诞生一位民国时期重要的文学“种子”——谢六逸。他曾先后就读于贵阳达德学堂高等部、贵州省立贵阳模范中学校,后留学日本。回国后,他不仅在上海创办并主编了多份刊物,如《儿童文学》月刊、上海《立报》编辑《言林》副刊、《国民》周刊等,创办了复旦大学的新闻系。在抗战期间,应贵州乡贤华问渠之邀,与马宗荣教授在贵阳创办了“文通书局编辑所”,,汇聚了包括苏步青、竺可桢在内的众多学术精英,为贵州乃至全国的文化教育事业注入了新的活力。他的努力不仅推动了贵州地方文化的繁荣,更为抗战文艺的发展做出了重要贡献。

而位于指月街对面的现今贵阳第二十一中,它的前身便是贵阳过去三大书院之——正习书院,这里有另一位“播种人”——严修。这位教育先驱的身影同样不可忽视。作为贵阳教育的改革者,严修在担任贵州学政期间,以正习书院为试验田,推行新式教育,改正习书院为经世学堂,为贵州培养了大量新式人才。这些学子后来不仅成为贵州社会发展的中坚力量,还进一步创办了贵州达德书院,推动了贵州教育事业的蓬勃发展。严修的教育实践不仅改变了贵州教育的面貌,更为他后来创办南开大学奠定了坚实基础。他的努力如同播撒下的种子,在贵阳这片土地上生根发芽,开花结果,为中华的振兴培育了一代又一代的英才。

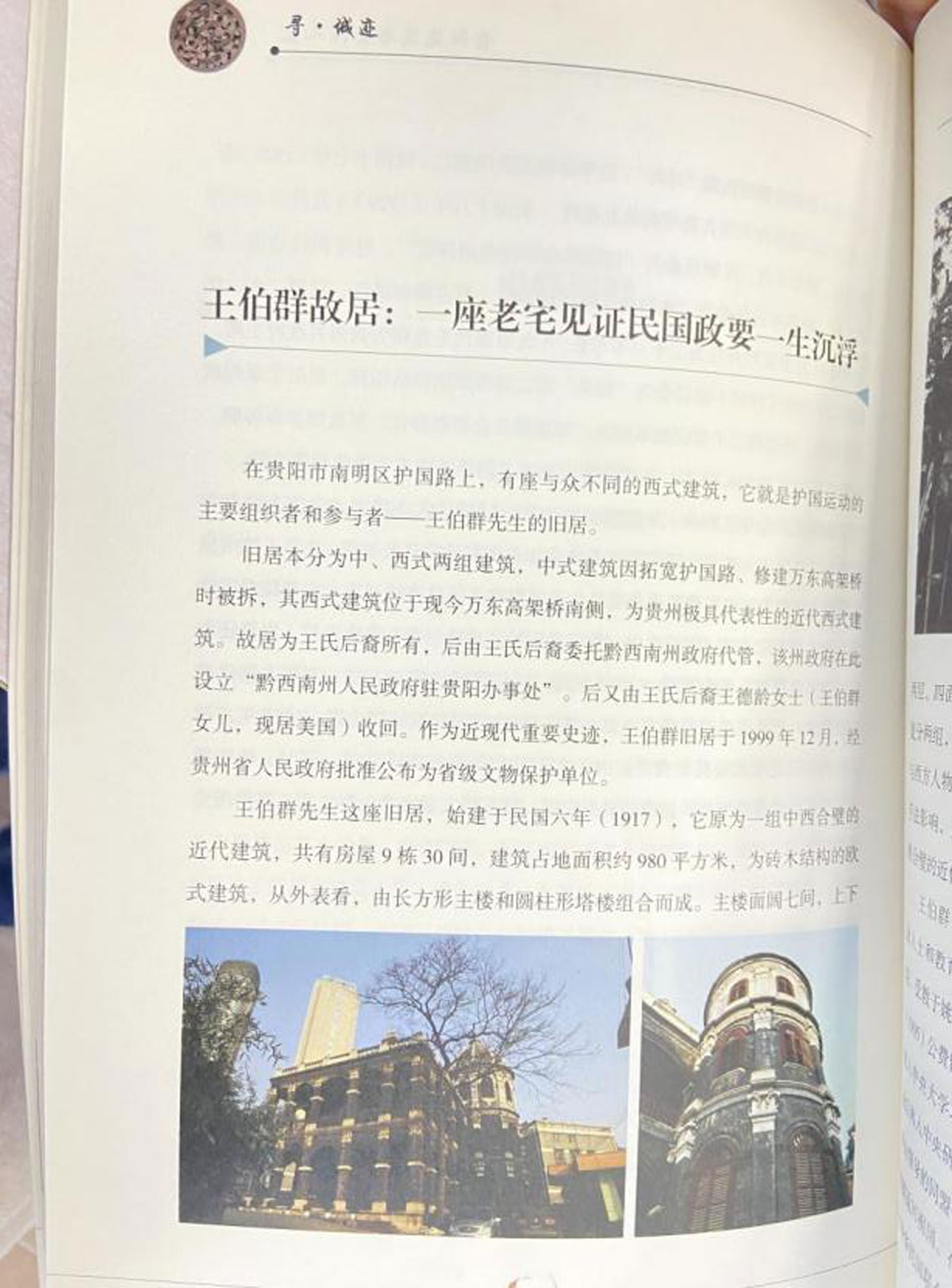

护国路(旧称双槐路),这条承载着历史记忆的道路因护国运动而得名,而位于此处的王伯群故居,也是此次行程的终点站。这座贵阳四大民国建筑之一见证了王伯群家族的辉煌历史,也是贵阳历史上第一栋仿西洋式建筑。白老师带领大家回顾了那段波澜壮阔的历史,特别是王伯群、王文华兄弟在护国运动中的英勇表现。他们作为贵州的杰出代表,不仅策动了贵州的护国运动,还联动云南一起反对袁世凯复辟帝制,打响了反袁的第二枪。王伯群后来更是成为国民政府教育部部长,并创办了大夏大学(今华东师范大学),为中国的教育事业贡献了自己的力量。

在活动结尾,白老师告诉孩子们,每一位市民都是这座城市文化的传承者,应当珍惜并传承好这份宝贵的历史文化遗产。播种,即是教育,大家要珍惜每一位播种人,也要珍惜自己作为种子的价值。

贵阳市图书馆将根据活动所在地同步收集相关图书资料,制作成数字资源,在“贵阳市图书馆官网”建立专项数字资源地方文献库,需要了解相关文献的读者可进入官网“寻城记”专栏一站式获取相关数字资料。

(本期探秘图书1:《寻城迹—探秘贵阳地名》王伯群故居)

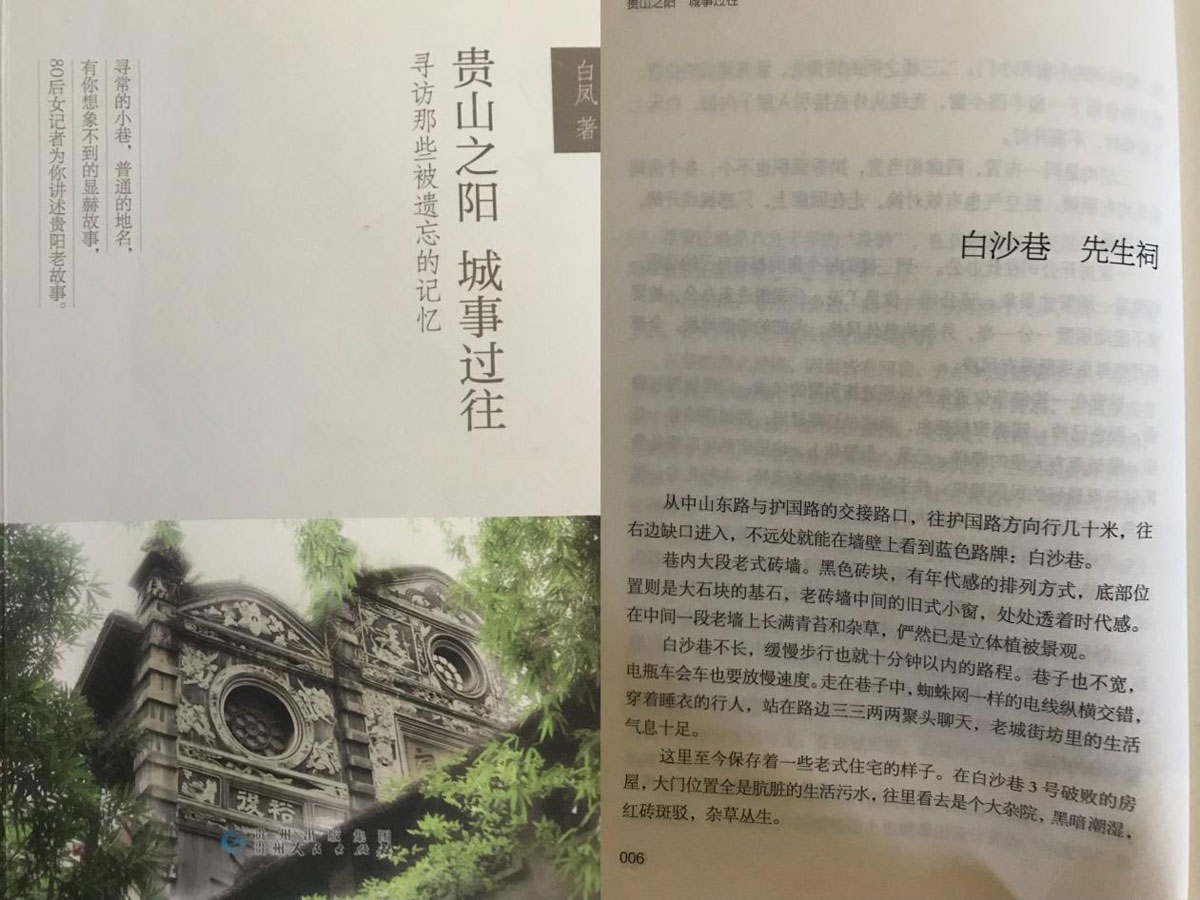

(本期探秘图书1:《寻城迹—探秘贵阳地名》王伯群故居) (本期探秘图书2:《贵山之阳 城事过往》刘统之先生祠)

(本期探秘图书2:《贵山之阳 城事过往》刘统之先生祠)

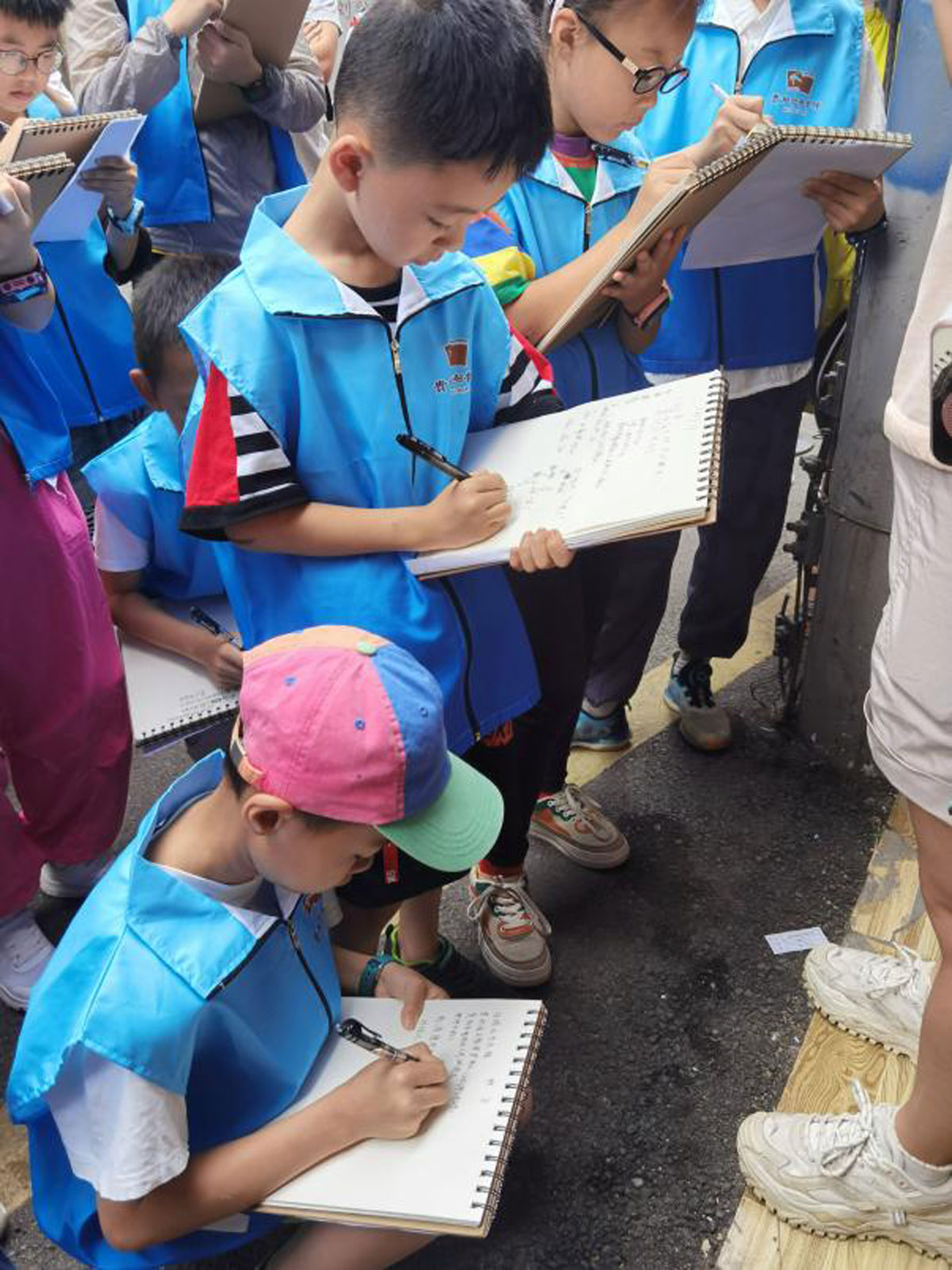

(大家在书中寻找街名的故事)

(大家在书中寻找街名的故事)

(刘统之先生祠)

(刘统之先生祠) (“指月街”前)

(“指月街”前)

(“正习书院”今贵阳第二十一中)

(“正习书院”今贵阳第二十一中)

(王伯群故居)

(王伯群故居)