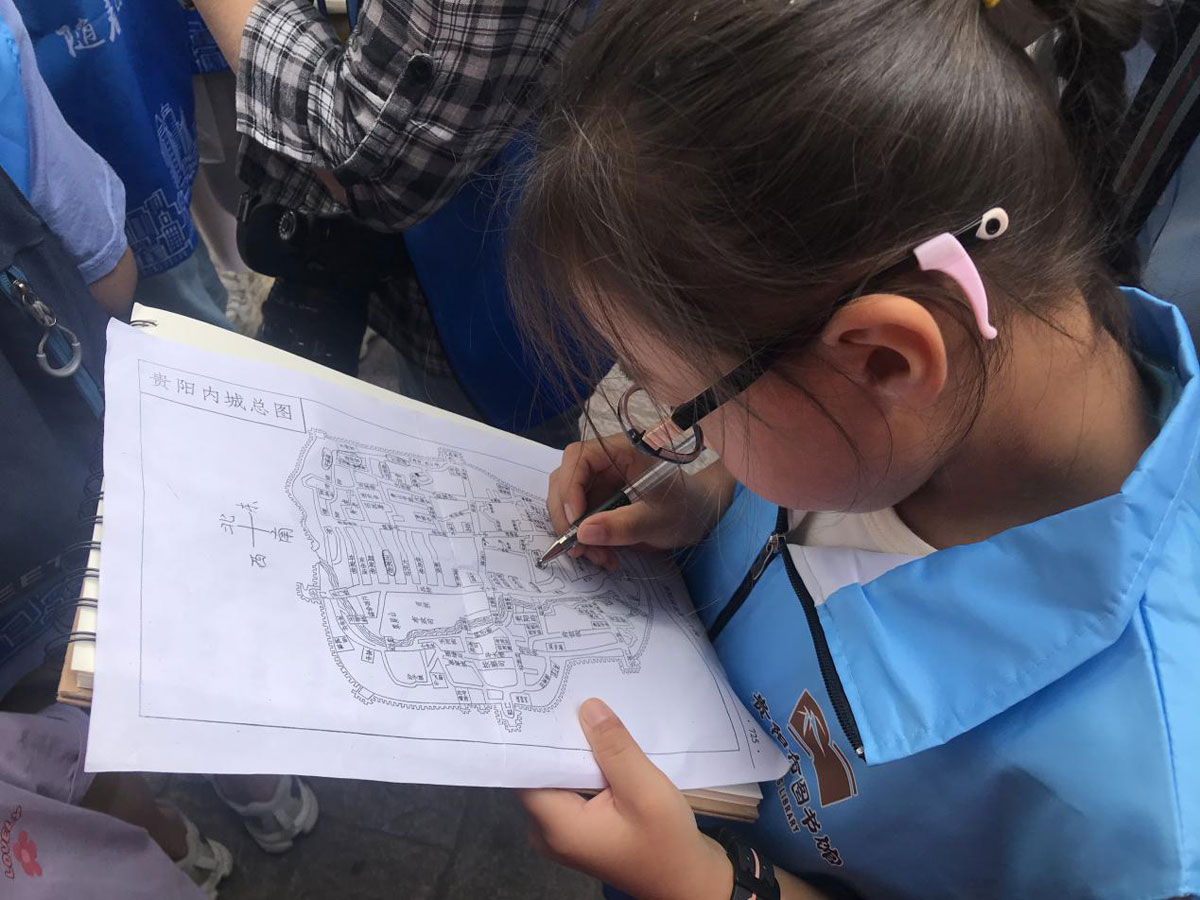

7月19日上午,一群身着蓝色背心的小朋友和家长们在贵阳小十字附近徘徊,手里拿着奇怪的地图四处张望着寻找方向,紧接着鱼贯而入钻进了一条偏僻的小巷子,他们是在寻找什么?

小朋友介绍道,他们正在参加贵阳市图书馆“寻城记——随着图书游贵阳”的活动,这是一张清道光时期贵阳城垣街道图(载自《贵阳府志》),今天是在寻找“英雄”!

他们计划从三浪坡与三板桥的交汇点(即今中山东路与汉湘街交叉口)向南途经三板桥(今汉湘街),再向西走过独狮巷(今醒狮路),再往北去到忠烈庙(今达德学校旧址)。这段路恰好围绕着现在贵阳大十字商圈,我们也将跟随他们的脚步,一同去揭开谜底。

“余家坝,二浪坡,三板桥,次南门,五显庙,六座碑,齐家湾,八角岩,九华宫,石板坡。”(谐音从一到十)

“贵山街无山,石岭街无岭,三板桥无桥,和尚坡无庙。”

这些贵阳老童谣,当用贵阳话读出来时,就展现出老贵阳的面貌来。何为“三板桥”?旧时贵阳城东的排污大沟就在汉湘街中穿过,为方便过路,人们在此(今日中东大厦后的停车场入口位置),将三块厚木板铺搭在沟上,成为简易的桥梁。如今也还能在此发现些许老地名的线索。

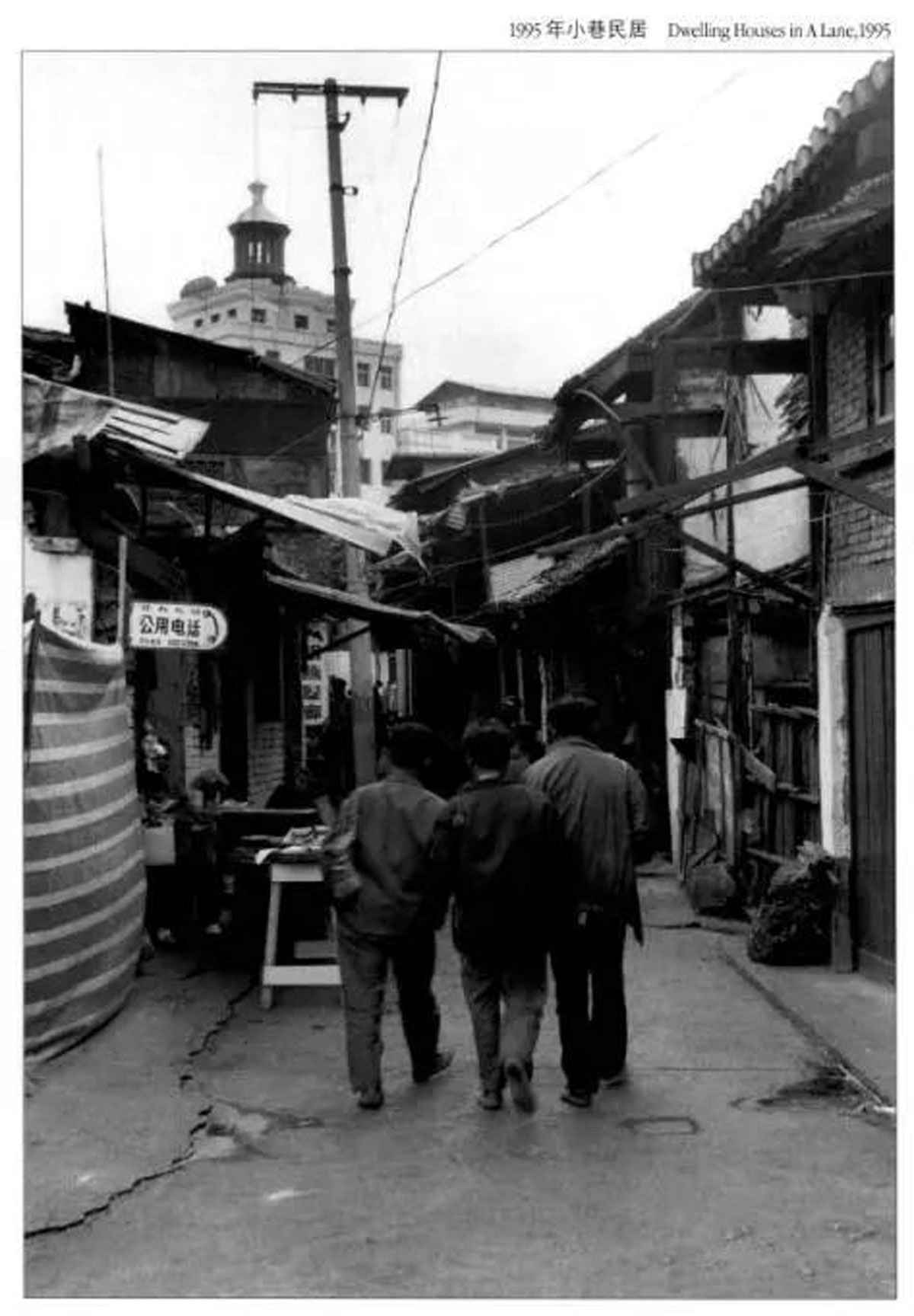

站在三板桥眺望小巷尽头的塔楼,过去是老贵阳城的消防瞭望台,如今恰好也是消防站的所在地。大家在此复刻了老照片(左下)的留影。

沿着三板桥行进,也是汉湘路的前段,这里过去有个更为接地气的名字——草鞋街。本土文化作家白凤老师介绍道,这条街因过去编织草鞋的工匠以及店铺众多而得名,匠人们会别出心裁地在草鞋中织入彩色毛线和绒球。卖草鞋和穿草鞋的人们虽然生活清贫,生活于陋巷之中,却用一双双精美的草鞋编织出了对生活的热爱与追求。

穿过草鞋街,队伍来到了汉湘路的后段,这里的老街牌上写着“汉相路”,因这里曾有一座供奉汉朝宰相萧何与曹参的汉相祠而得名。但汉时两位宰相并未来过此地,远在西南地区的一条陋巷却要给汉初丞相建立祠堂?这也许是源于底层老百姓对美好生活的向往——两位丞相的丰功伟业,让当地生活贫困的百姓们渴求这样的庇护,于是“推神上位”,虔诚拜之,以此来获取些许生存希望。

继续前行,队伍来到了醒狮路。而这“独狮巷”改为“醒狮路”,寓意着近代以来中国受到西方列强的蹂躏,中国人民迫切地要从沉睡中醒来,为中华民族的振兴而努力奋斗。醒狮路旁过去有座粮道署,后来改为贵州省立图书馆,正是贵阳最早庇护文澜阁《四库全书》的地方。

最后,队伍抵达了达德学校旧址,这座历史悠久的学校是贵阳教育的重要里程碑。这里曾是供奉唐代将军南霁云的忠烈庙(又叫黑神庙),然而人们意识到:虚无的供奉并不能真正改变命运,唯有教育才能让人真正受益,于是贵阳城内发起了“寺庙改校”的运动,“忠烈庙”即改为“达德学校”。

可曾想象,如今车水马龙的贵阳市市中心“大十字”商圈,在抗战期间曾发生过惊心动魄的“二四轰炸”!达德学校展馆内播放的影片低声地诉说着这曾经的痛苦:1939年2月4日,18架满载炸弹的日机对贵阳进行了大规模轰炸,共计投下燃烧弹和爆弹129枚,涉及贵阳市内多个地区,最为繁华的大十字及周边地区首当其冲,被炸得支离破碎。当时贵阳城中建筑皆是木制构造,火势起一家,很快便蔓延到整条街道,贵阳最繁华的商业区陷入火海之中,整个城区的七分之一都毁于一旦。据1939年2月10日《新华日报》报道:这次空袭,全市被炸毁街巷42条,房屋1334栋,受灾人数6247人,全市死亡人数528人,重伤735人,财产损失达2500万元。

轰炸之后,到处是断壁残垣,尸横遍野,躲避轰炸的贵阳老百姓们再次重返已经被炸得粉碎的家中,在废墟里捡拾尚能使用的残木废铁,一点一点重新搭建自己的家。那些曾经住在汉湘街的老街坊邻居们,也纷纷回来重建家园。如今,大十字商圈仍是贵阳城最热闹繁华的路段。

此时,活动也到了尾声,白老师问道:“这一次,你们觉得谁是英雄?”,人群中有小朋友立马反应过来回答道:“是大家!”没错,不管再艰难的生活,再惨痛的境遇,努力向往美好的最平凡的人民才是最伟大的英雄,他们百折不挠、努力向上,认清生活的真相后依然热爱生活!

这一路走来,15组家庭30余人在白老师的带领下,大家把新旧贵阳交叠在一起,描摹时间的样子。不仅见证了贵阳的历史变迁与文化传承,更感受到了贵阳百姓在逆境中依然顽强坚定、不屈不挠的精神,他们如同凤凰般历经浴火,最终涅槃重生,重建美好家园。

小巷子里穿行的他们,是在寻找什么呢?

在此,借用一位家长(舒涵妈妈)曾经的话来回答:“我们带着孩子用脚去丈量土地,用眼去观察变迁,用心去融汇城市,与之产生连接。因为这儿是她的家乡,是她未来会牵挂一生的地方!寻老贵阳,访新贵阳,探多彩贵州,做一个爱家乡的地道贵阳人!”

(行进路线)

(行进路线) (寻找老城地名线索)

(寻找老城地名线索)

(后面老消防瞭望台依然可见)

(后面老消防瞭望台依然可见)