贵阳市图书馆公益研学活动走进图云关

8月14日,贵阳市图书馆“寻城记——随着图书游贵阳”活动带领15组市民家庭,结合地方文化书籍记载,实地走进贵阳市森林公园图云关,以“一座关、一首诗、一群人、一个字、一位老友”为线索,讲述贵阳历史人文故事。

一座关:晨光中的图云关

踏入园门,图云关便在郁郁葱葱的树木间渐渐显露其身影。“在距今八百年多年前的冷兵器时代,图云关是贵阳的东南门户,它的雄姿曾让无数敌人望而却步。八百年的风霜雨雪,每一砖一瓦都镌刻着历史的痕迹。”此次活动邀请到本土文化作家白凤老师为大家讲述这座古老关隘的传奇故事。

图云关早于贵阳建省之前便有,宋宁宗嘉泰元年(1201年)初名油榨(一作“柞”)关;康熙年间,驻军此处的王燕为谋边塞安宁,重修时更名为图宁关;到了道光元年(1821),爱新觉罗·旻宁登基,为避讳改为图云关。

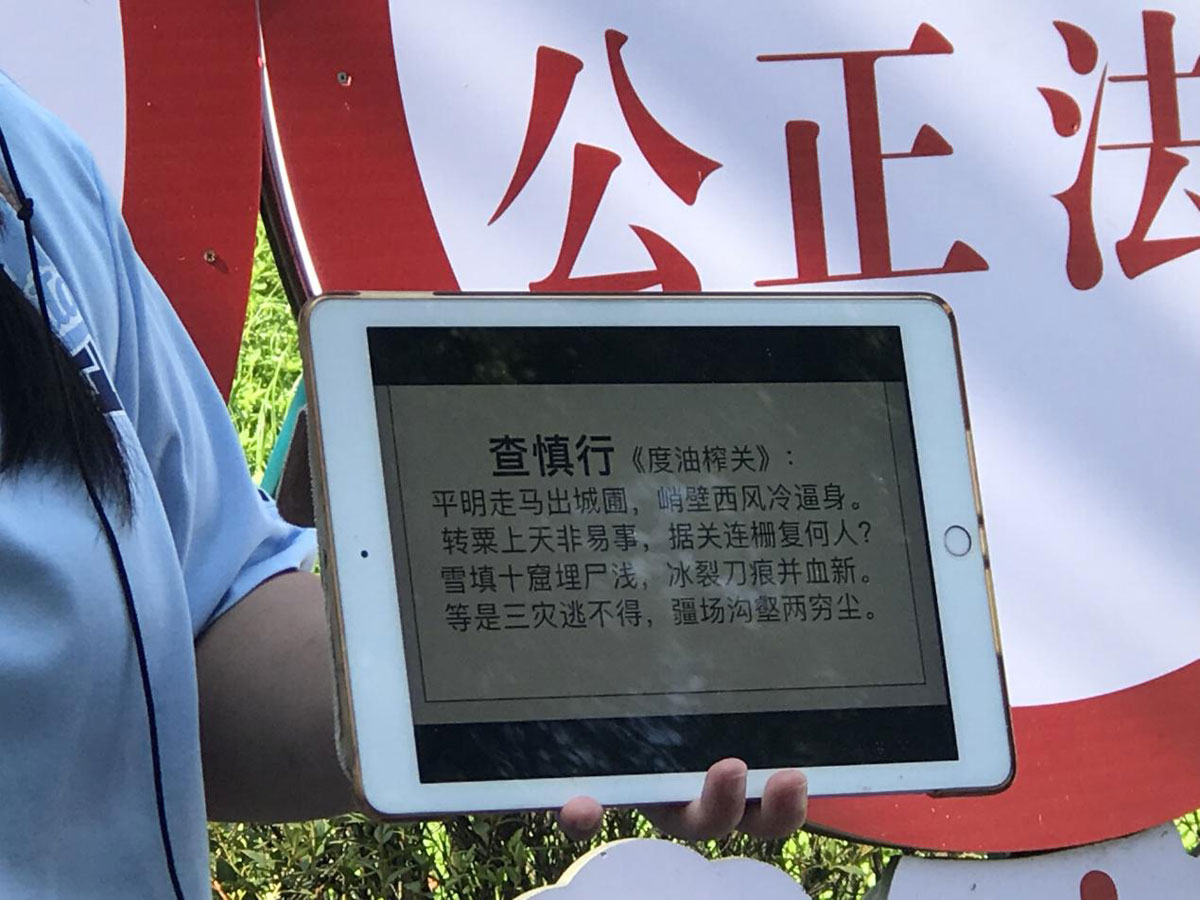

一首诗:查慎行的边关遗韵

清代进士出身的查慎行从军西南,(他也是武侠大师金庸的先祖,有趣的是金庸《鹿鼎记》的回目便有出自查慎行写贵阳黔灵山的诗句)。查慎行在行至图云关时(当时仍名油榨关),作了一首诗《度油榨关》:“平明走马出城圃,峭壁西风冷逼身。转粟上天非易事,据关连栅复何人?雪填十窟埋尸浅,冰裂刀痕并血新。等是三灾逃不得,疆场沟壑两穷尘。”可见图云关当时的作为军事要塞的悲壮底色。

一群人:中国红十字会救护总队的青春热血

烽火仁心图云关,这里也是中国红十字会救护总队旧址。1939年3月初,随着抗战形势变化,中国红十字会总会救护总队辗转迁至贵阳市东南郊图云关,并迅速发展成为抗战时期中国医疗救护的指挥中心和实战战场。一批留学美、英、德、日等国名牌医科大学的医护专家,放弃高薪待遇,不畏艰难困苦,在图云关吃粗粮、住草棚,救治伤员、扑灭疫病、培训军医,为支援抗战留下了一段仁心佳话。他们克服了语言不通、环境恶劣等重重困难,遵循“人道、公正、中立、独立”原则,以“博爱恤兵,救死扶伤”为行动宗旨,奔走于全国各个抗日战场,用青春和热血书写了跨国界的友谊与大爱。

在英国女医生高田宜的墓前,大家了解到这位在日本投放细菌战时,毅然主动请缨前往疫区救治鼠疫区百姓,却不幸牺牲的女医生。“纵死侠骨香,不惭世上英”,她永远留在了远在家乡之外的图云关,但她的勇敢与奉献让在场的每个人动容,让大家对那段历史充满了敬意和感慨。

一个字:孙中山的天下为“公”

中山园,上山的沿途中有一块早已被风蚀模糊的石刻“山间明月”,白老师引用了苏轼《赤壁赋》中的“惟江上之清风,与山间之明月”,将自然的博大与革命的公道娓娓道来。

这座中山堂,是由抗日战争时期,让日军闻风丧胆的“薛老虎”薛岳将军所建。“欲求文明之幸福,必经文明之痛苦,而这痛苦,就叫做革命。”清帝为独享自己名字改“图宁关”为“图云关”为“不公”;中国红十字会救护队员们牺牲自己救助他人恰是为了“公”。“天下为公”这四个字不仅是孙中山先生的政治理想,更是我们每一个中国人应该秉持的情怀。

一位老友:赵达庵的摩崖石刻

赵德昌,字达庵,贵州六枝郎岱人,清代任贵州提督。他的题刻不仅记录了历史,更寄托了一位军人的情感与理想,是独属于中国古人的关隘情结。这次活动的主题名“风霜久已历边城”,原来就藏在赵德昌在这边关所题的三处石刻之中。通过识读石刻上饱历风霜的文字,使人真切地感受到赵将军当年送壮志出征的豪迈与失去将士兄弟的悲切。

踏在在家乡这片充满历史底蕴的土地上,孩子们的心中已经种下了对本土文化的热爱与传承的种子。相信在未来的日子里,他们会带着这份收获与感悟,继续探索贵阳这座城市的历史和文化,让文化自信在心中生根发芽、茁壮成长!